《饥荒》联机版地图逻辑结构与地图构成分析详解

《饥荒》作为一款广受欢迎的生存类游戏,其独特的地图设计与复杂的逻辑结构一直是玩家和开发者关注的焦点。在联机版本中,地图的构成不仅关系到游戏的可玩性,也影响着玩家的合作策略与生存体验。本文将对《饥荒》联机版的地图逻辑结构与构成进行详细分析,帮助玩家更好理解游戏的地图生成机制及其背后的设计理念。

首先,理解《饥荒》联机版的地图逻辑结构,必须从其基础的地图生成机制谈起。游戏采用程序化生成技术,根据一定的算法和规则,自动生成一块相对庞大的地图区域。地图被划分为多个不同的“区块”,每个区块内包含多样的地形类型、资源点、特殊地点以及生物分布。这种划分确保了每一局游戏的地图都是唯一的,增强了重玩价值。

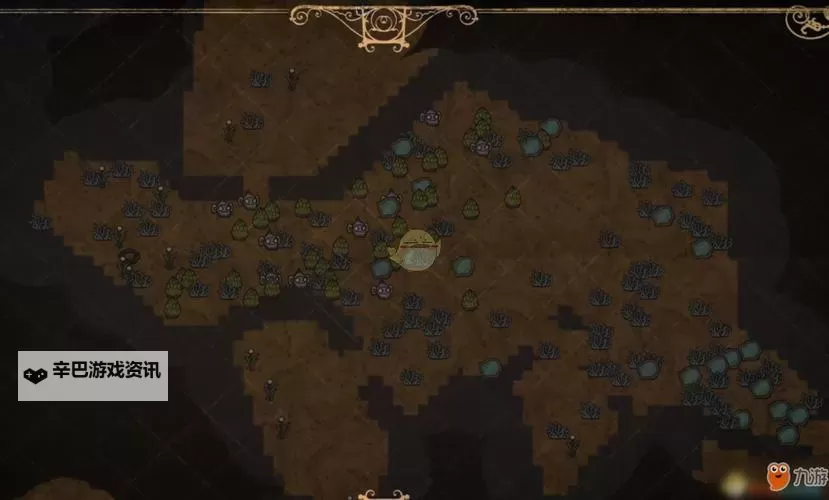

在地图的总体布局中,存在几个核心区域:起始区域、资源区、特殊地点和异常区域。起始区域是玩家的起点,一般位于地图的边界附近,设计以提供相对安全和稳定的环境。资源区则分布着各种基本资源,如木材、石头、食物等,是玩家生存的根基。特殊地点包括洞穴、森林、废墟等,这些地点拥有丰富的资源或特殊事件,为游戏提供深度和挑战。而异常区域则指的是地震带、火山区域、废土等,危险系数较高,但潜藏着珍稀资源或剧情要素。

对于联机版而言,地图的逻辑结构在保证随机性的同时,必须考虑多玩家的分布与交互。为此,游戏采用了多层次的地图管理策略。首先是“区域级别”的划分,即将地图分为多个大块,每块有特定的资源和环境特征。这些块在生成时依据一定的规则,根据玩家的数量和布局动态调整。其次是“资源平衡”逻辑,确保在不同区域内资源的分布合理,避免出现资源过剩或枯竭的现象,从而维护游戏的平衡与挑战性。

此外,地图中的“事件触发点”也是联机版的重要组成部分。这些触发点遍布各个区域,可以随机或根据特定规则激活各种事件,如Boss战、剧情任务、资源突变等。通过这些机制,地图成为一个动态的系统,不仅仅是静态的地形背景,更是交互和变化的舞台,增强了玩家的沉浸感和游戏趣味。

在实际构成方面,《饥荒》联机版的地图由多层次要素构成。基础层为地形层,包括森林、草原、沙漠、冰原等多种地形,每种地形对应不同的资源和生物。上层则为资源点和特殊地点,占据特定位置,为玩家提供必需品和挑战点。再上层为动态元素,如事件触发点、怪物巢穴、隐藏地点等,这些元素可以不断变化,丰富地图的生态系统。

值得一提的是,游戏中的‘生成参数’还会根据玩家的选择和游戏难度进行调整。例如,选择更高难度时,某些区域会变得更加危险,稀有资源会更少,但奖励也相应提升。这种调整机制,确保了地图对于不同玩家群体都具有挑战性和吸引力,也使得地图构成更具多样性和复杂性。

总之,《饥荒》联机版的地图逻辑结构是多层次、多维度的系统设计,它通过程序化生成、区域划分、资源平衡及动态事件管理,营造了一个丰富而复杂的生存世界。深入理解这些结构,不仅有助于玩家制定更有效的探索与生存策略,也展示了游戏在地图设计上的巧思与艺术性。未来,随着技术的不断发展,地图生成与管理机制有望变得更加智能化和个性化,为玩家带来更加丰富的游戏体验。